試験勉強と難易度

講習を終えた後日、すぐさま罠の狩猟免許試験の受験申請を済ませた。

主にできる事は教本の復習。

講師から重要だと指示されてマーカーを引いた個所を重点的に覚えていく。

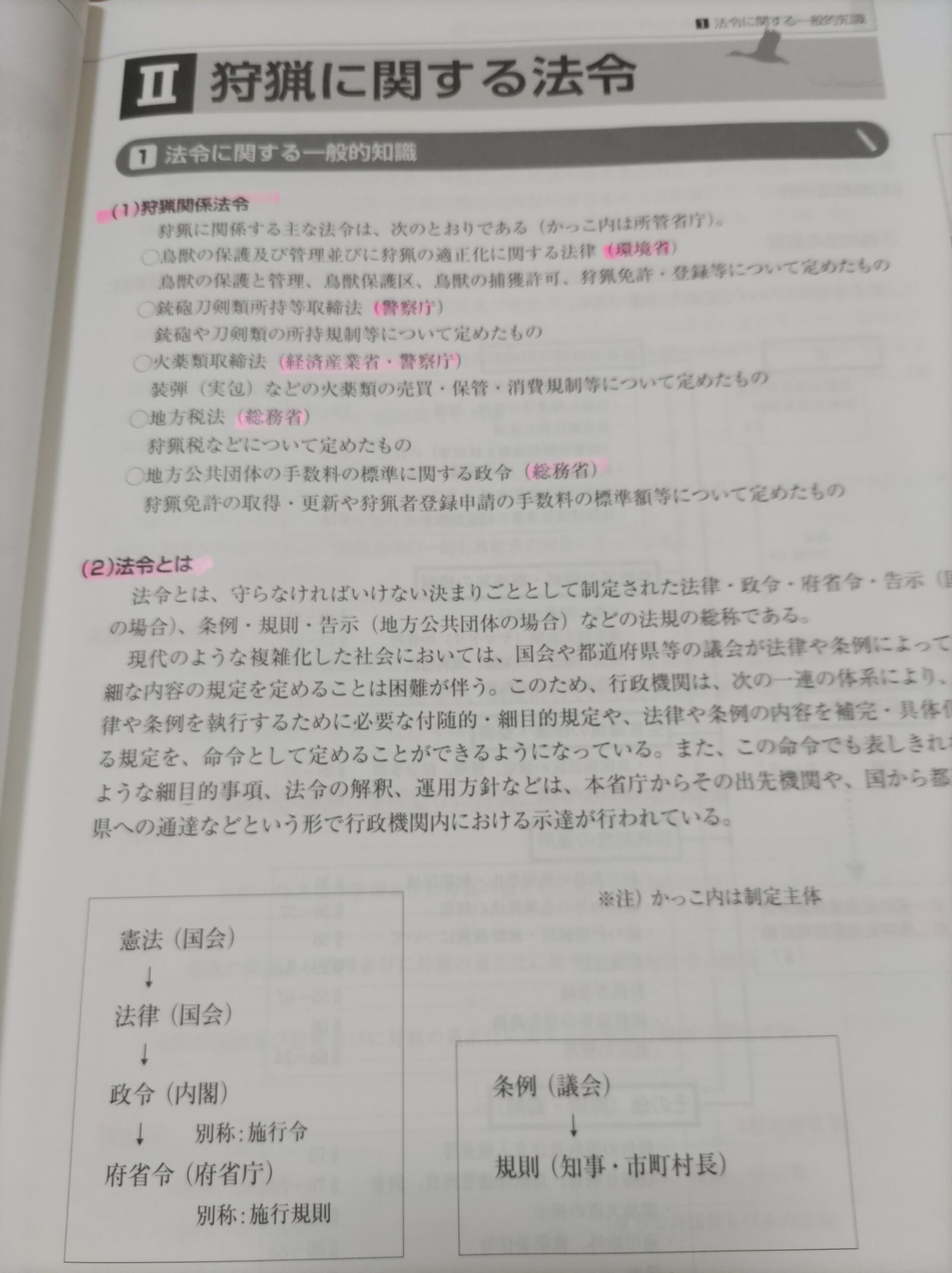

- 狩猟に関する法令

- 鳥獣に関する知識

- 猟具に関する知識

- 鳥獣の管理

- 狩猟の実施方法

時折、教本の中に記載されているジビエ料理のレシピを眺めて休憩しつつ繰り返し学習した。

ジビエ料理(教本より)

狩猟に関する基本的なルールは、鳥獣保護管理法という国の定めた法律がある。

ただ都道府県ごとに自然環境等が異なるため、詳細部分は地方公共団体レベルの条例で決められる。

狩猟可能な期間を猟期と呼び、猟期は一般的に11月15日~2月15日の3か月とされる。

なぜその期間なのか?理由は様々あり、

- 木々が落葉するため見通しが良くなり安全

- 春・夏は鳥獣の繁殖期なので避けたい

- 秋・冬は農林業従事者が減る農閑期のため安全

- 秋・冬はエサが豊富で鳥獣の食味が良くなる

等が挙げられる。

冬の到来が早く長い北海道であれば、猟期は10月1日~1月31日の4か月。

本州でも農作物被害が深刻であれば鹿・猪に限り1か月延長といった調整がなされる。

狩猟・非狩猟鳥獣の判別や猟具の取り扱いといった事は出来て当然で、

地域のルール、実際に狩猟を行っている猟師、山の管理者との繋がり等、

モラルやマナーを守ってこそ安全な狩猟に繋がる事を講習会で教わった。

全てが初めて学ぶ事なので当初は戸惑ったものの、

講習会を受けて復習を繰り返しさえすれば、

難易度はそこまで高くないと感じるようになった。

法令関連

知識(筆記)試験

試験当日は準備万端という気分だった。

ひとまずは講習で教わった重要項目は覚えたし、大概の受験者は受かると聞いていたからだ。

視力・聴力・その他の基本的な運動能力も問われるとの事だったが、

ご年配の方々も合格しているのであればそう大した問題ではないだろう。

試験会場に受験生は100名はいただろうか。

ごった返していたので3桁は超えていたと思う。

銃免許の試験も同時に行われたのでその影響があるのかも知れないが、

よく言われるような猟師の減少が本当に危ぶまれているのか疑わしい程だった。

時間に十分余裕を持って受付を済ませ会場へ入った。

試験は知識(筆記)・適正(運動能力)・技能(罠の設置)の3つがあり、先ずは知識(筆記)試験を受ける。

試験に用いられた問題用紙は回収されたので詳細には覚えていないが、

数十問の問いに対して〇×か3択回答だったと思う。

講習会で使用した、教本内の法令・知識全般に関する問いで、

県の資料をそのまま引用すると、

『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、鳥獣に関する知識、猟法に関する知識』

に関する出題がされた。

講習会に参加し真面目に学習すればまず問題ないが、

逆に参加しないと不合格率が一気に跳ね上がる印象を受けた。

個人的に難易度は低く感じ(講習会のお陰だが)、与えられた時間の半分も経たず終わってしまった。

周りの受験生も同様の様子。

退席可能なある一定の時間がやってくると大勢が早々に去っていった。

自分も退出しようか・・

しかし多少まわりくどい言い回しで混乱させるような問いもあって悩んだ。

全体の回答状況を見てみると自信を持てない問いは3つ程度だったか。

それら全てを間違ったせいで落ちるとは思えない。

しかし何があるかわからない。

悩んだ個所も含め全ての回答を何度も何度も読み返して、残り時間15分程度で退席した。

知識試験の採点は試験終了後に即座に行われ、30分程度ですぐに結果を公表。

合格者のみが午後の試験を受験可能となっていた。

「(このまま帰りたくない・・頼む・・)」

と何度も祈りつつ、壁に貼られた用紙から受験番号を必死に探す。

・・あった。

・・・よかった。

「(受かるに決まってるだろこんな簡単な試験)」

みたいな顔をしてその場を去り、心底安堵して昼食を摂った。

鳥獣判別と技能(罠の架設)試験

運動能力試験は全くもって問題なかった。

なぜなら全く記憶に残っていないから。

最低限の視力や聴力を問われた程度のものだったと思うので、

通常の生活をしている人ならば何も問題はないだろう。

昼食前に試験会場で距離の目測試験を問われる事を知り多少は焦ったものの、

昼休み中に周辺の電柱を使って凡その距離を測る練習をしたので特に問題は感じなかった。

残るは狩猟可能な鳥獣かを問われる判別試験と罠の架設試験だ。

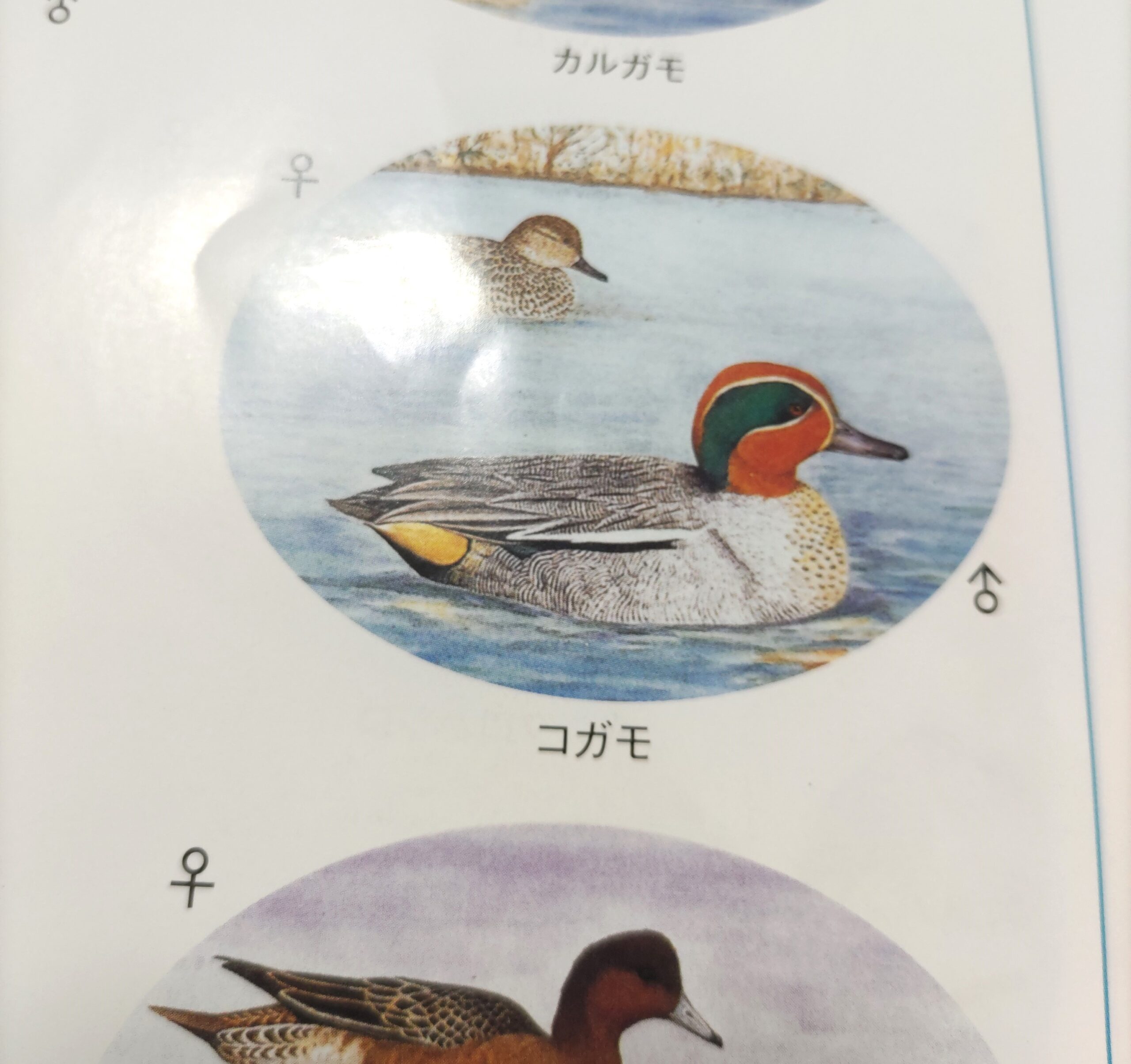

判別試験は講習会の教本で描かれた鳥獣がそのまま目の前に提示されたプラカードに描かれていた。

クチバシの大きさや若干の色味しか違いがなくほとんど同じにしか見えない

ミヤマガラス・ハシブトガラス・ハシボソガラス

などは全て狩猟可能なのでまだ良かったが、カモは少し覚え辛かった。

黒色もしくは深い緑色をしたカモが狩猟可能不可能合わせてかなりの数がおり、

これで絶対に問題ないと何度確認しても焦ったら間違えてしまう不安が常にあった。

試験官「これは狩猟鳥獣ですか?」

試験官がカードを見せる。

流石にクマやニホンザルといった簡単すぎる出題はされなかったが、

できれば出題しないでくれという願いが叶ったのか難解に感じた一部カモ類は出なかった気がする。

ド派手なコガモが出題されて内心大喜びした事だけは覚えている。

ありがとうコガモ

何とか判別試験もクリア。

罠においてはとにかく試験官への報告を怠らない事を意識して設置と解除を行った。

「今から罠を設置します。」

「罠、設置完了しました。」

「罠の解除を行います。」

一人でわな猟をする事になれば、山の中でこういった発言をする事はないだろう。

だが、試験で問われているのは

「それでも今言われた事が今ちゃんとできているか」

だと思った。

それが出来なければ山でも何かしらミスをして、いずれは自分に返って身を危険に晒すだろう。

やはり安全第一である事は今も心がけている。

結果

全工程を終え、試験結果は何とか合格。

受かったから言える事だが、試験の難易度自体はそこまで高くなかった。

それでも念願の猟師になれるので喜びはひとしお。

意気揚々と帰宅した。

「(受かるに決まってるだろこんな簡単な試験)」

みたいな顔をして。

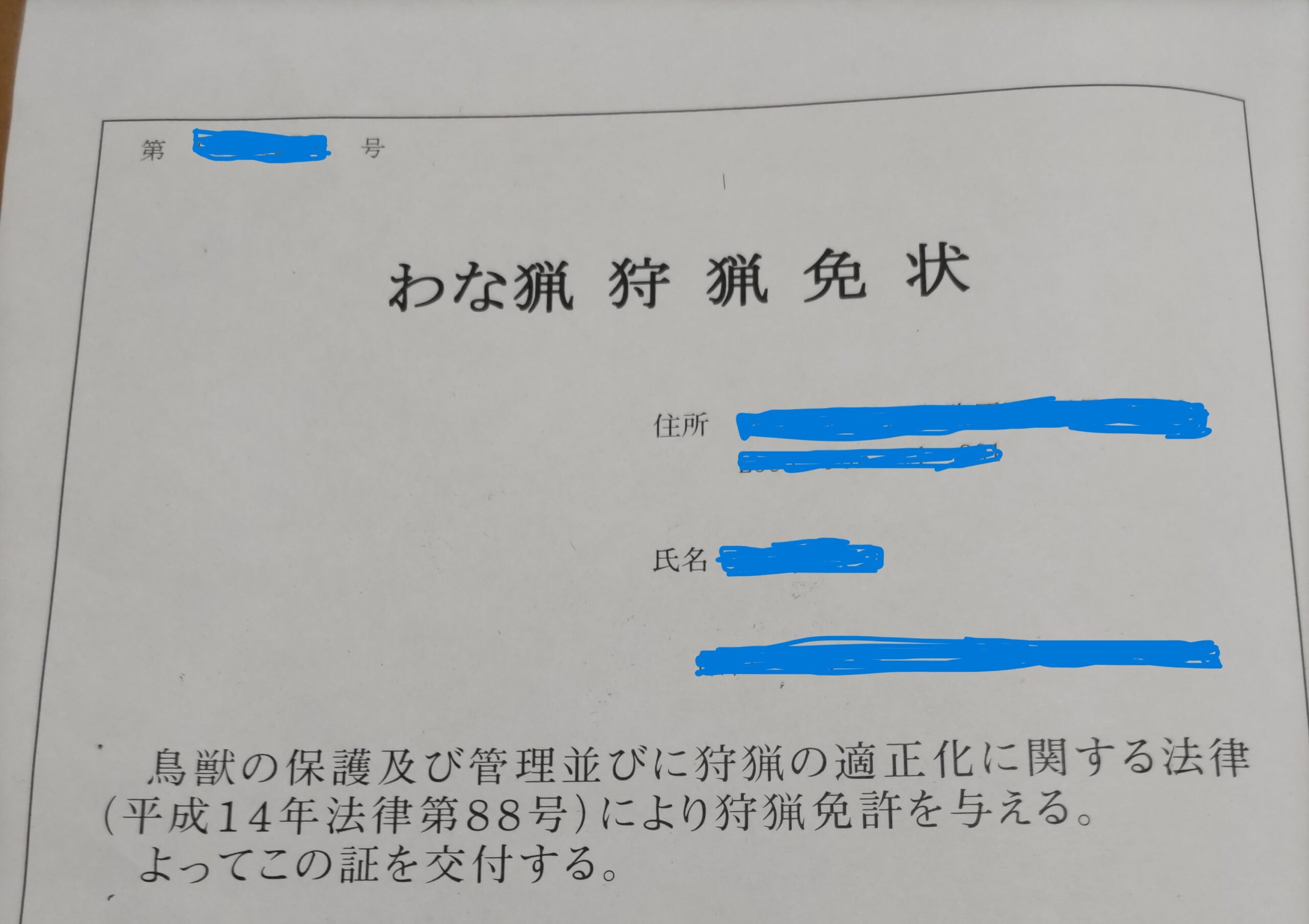

そして後日、自宅に郵便物が届いた。

『わな猟 狩猟免状』

小躍りしたのは言うまでもない。

わな猟 狩猟免状

コメント